在船舶作业中,封闭空间安全一直是备受瞩目的关键议题。每年都有相当数量的人员因危险气体在船舶封闭空间内不幸丧生。国际海事组织(IMO)为此不断努力,致力于完善相关规定与建议,以保障船员和岸上人员的生命安全。

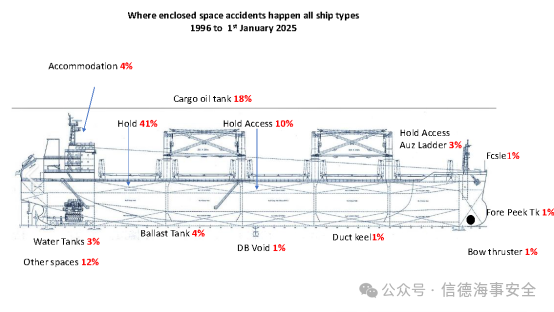

从过往数据来看,自1996年起至2025年1月,据InterManager估计,约350名海员和第三方工人在船舶封闭空间内因窒息死亡,其中2022年以来的43起事故就造成了70人死亡。令人担忧的是,这些事故的遇难者并非只有新手,许多船舶领导团队成员,如船长和大副等也赫然在列,岸上人员死亡情况也较为常见。而且,超过40%的封闭空间事故发生在散货船上,主要集中在货舱及舱口通道,油轮和杂货船也时有发生。

事故调查发现,多数封闭空间事故的根本原因常被归结为"未遵循既定程序",但实际背后涉及运营、商业、技术和培训等多方面因素。例如,存在对封闭空间风险的公然漠视、缺乏对进入封闭空间危害的认知且未采取适当预防措施、进入封闭空间前未通知高级船员、岸上人员未经许可擅自进入等情况。同时,在救援过程中,常出现人员因本能和情感而非专业知识与训练去施救,导致悲剧扩大。

好心酿悲剧:

在数年前,一艘散货船发生了一起令人痛心的事故。当时船刚靠岸不久,两名装卸工人被发现死于装有锌精矿的货舱内,他们的遗体就躺在货物上方。

事故发生后展开的调查表明,船员对装卸工人进入货舱一事毫不知情。彼时,货舱入口舱口依旧处于关闭状态且标有"限制区域——未经授权人员禁止进入"的警示标识。究其原因,是装卸工人不清楚锌精矿在储存期间会缓慢氧化,这一过程会致使货舱内氧气含量降低,进而他们忽视了舱口的警告通知。

对于第一名装卸工人为何在未接到上级指令的情况下擅自进入货舱,虽无人目睹其进入过程,但推测其可能是想提前行动,助力团队加快卸货速度。而第二名装卸工人则纯粹出于拯救同事的好心,却不想双双命丧于此。

IMO在船舶封闭空间管理方面早有行动。1997年出台适用于所有船舶类型的进入封闭空间建议的大会决议(Res.A.864(20)),2011年进行修订(Res.A.1050(27))。后续又规定,自2015年1月起,有封闭空间进入或救援职责的船员需参加定期演练;自2016年7月起,船舶需配备至少一台便携式大气测试仪器。然而,InterManager的统计数据显示,2011年Res.A.1050(27)实施至2025年1月期间,封闭空间事故和死亡人数并未减少,事故原因也未改变。

2024年9月,IMO货物运输分委会(CCC10)提出了Res.A.1050(27)的修订版。此次修订强调采用更结构化的方法识别、评估和管理封闭空间风险,要求所有相关人员深入了解危险气体产生的原因。

在具体措施上,大幅扩充了与特定货物相关危害的内容,尤其是固体散货,详细解释了货物类型和条件如何引发危险气体及扩散情况,并引入"相连空间""相邻空间""滞留危险气体"等概念;新增有机货物二氧化碳排放危害的章节。

同时,还包括以下重要建议:

加强对指定人员的培训与知识提升,并提及SOLAS关于演练的要求;

建立船舶特定的封闭空间登记册,记录和评估所有封闭空间的危害及风险缓解措施;

确保船长或其代表能获取托运人的货物危害声明;

优化船上作业和资源规划,避免时间压力和同时作业对封闭空间进入活动的影响,且建议在正常工作时间开展活动,不推荐单人进入;

完善进入程序,确保岸上人员知晓危害与安全措施,新增附录提供警示标志和图表示例;

大气测试除了检测氧气、可燃性和毒性外,增加二氧化碳检测;

制定易于理解、定期演练、有效验证和严格遵循的封闭空间应急响应计划。

目前,修订后的封闭空间进入建议将于2025年春季在IMO SC110会议上进行最终审批。

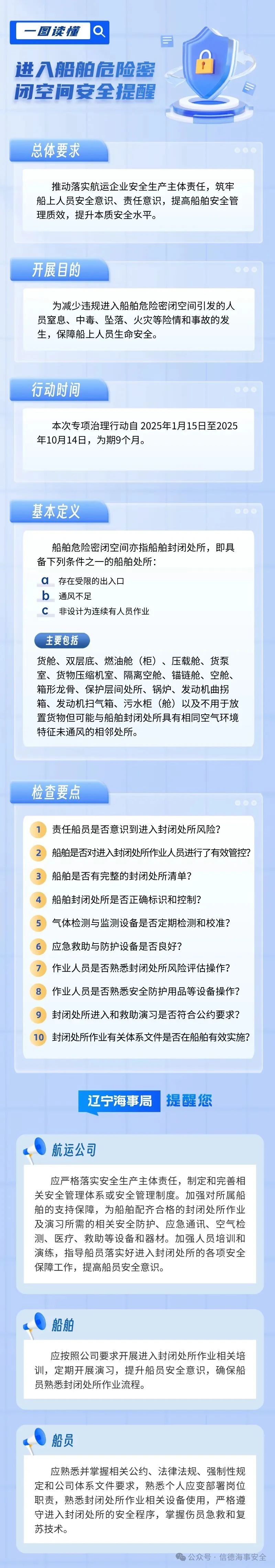

交通部海事局将于2025年1月15日至10月14日,9个月时间开展封闭场所专项整治活动,检查要点:

1 责任船员是否意识到进入封闭处所风险?

2 船舶是否对进入封闭处所作业人员进行了有效管控?

3 船舶是否有完整的封闭处所清单?

4 船舶封闭处所是否正确标识和控制?

5 气体检测与监测设备是否定期检测和校准?

6 应急救助与防护设备是否良好?

7 作业人员是否熟悉封闭处所风险评估操作?

8 作业人员是否熟悉安全防护用品等设备操作?

9 封闭处所进入和救助演习是否符合公约要求?

10 封闭处所作业有关体系文件是否在船舶有效实施?

相关阅读:

封闭场所再致三人死亡,安全措施到底应该怎么做?

痛心!又3人丧生!马绍尔旗:继续警惕封闭空间

爱海员安全综合报道